versión-para-descarga-la-máscara-de-Antígona

La máscara de Antígona

Nicola Chiaromonte y la ética contra la Modernidad

Cesare Panizza*

«…no se trata, para aquellos que creen en un individuo ideal, de imponer Sócrates a Calígula, Pericles a Atila; es simplemente que la existencia de Sócrates se convierte en un punto de apoyo para la formación del modelo y del juicio, fuente de autoridad moral cuya energía no se mide en base a la aprobación o desaprobación de los Atila y los Calígula, sino en virtud de las palabras pronunciadas por Antígona: Sé que agrado a quienes debo agradar».

Nicola Chiaromonte

Notas sobre la civilización y las utopías (1935)

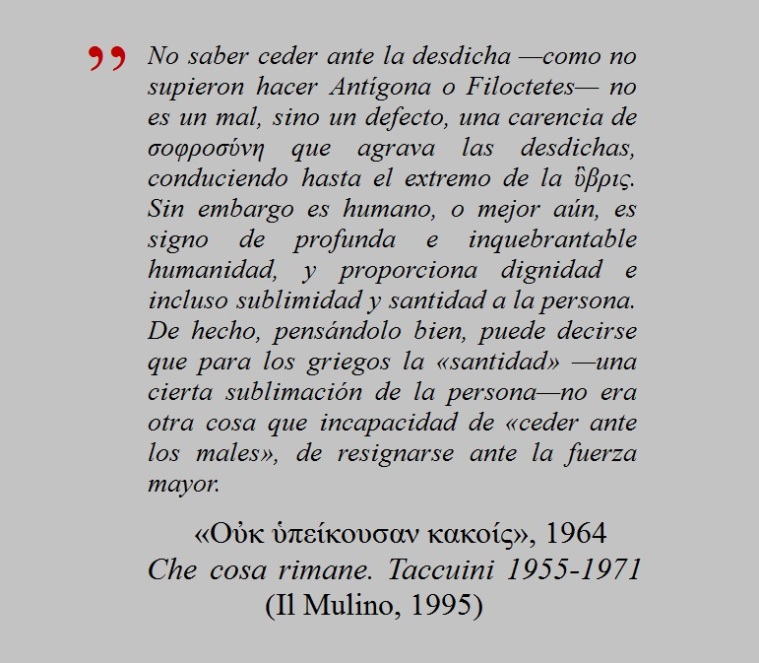

Si hubiera que aventurar qué del teatro griego le habría gustado encarnar a Chiaromonte, sin duda alguna se habría decantado por Antígona. La heroína de Sófocles era su heroína. El problema filosófico en torno al cual cabe resumir la tragedia es el problema que lo atormentó durante toda su vida. ¿Puede prescindir la política de la moral, puede ser ejercida —tanto si se concibe como el mayor de los bienes o como el mal menor— con el único fin de la salvación del Estado, de la perpetuación del poder en el tiempo? ¿O existen valores irreductibles —aquellos que atestigua la conciencia individual, unas nociones mínimas del bien y del mal, de lo justo y de lo injusto— que justifiquen la desobediencia individual? ¿Es posible hallar una armonía entre estos dos polos en tensión, entre la necesidad que obliga a Creonte a no mostrar piedad en nombre de la cohesión de la comunidad, y el rechazo de Antígona a ser obligada a cometer —por omisión— una acción injusta no dando sepultura a su hermano, Polinices? ¿Y quién de los dos, al aceptar su trágico destino, puede considerarse que actúa en libertad? ¿Antígona, que por ser fiel al ideal de la phìlia va al encuentro de su destrucción física, llegando incluso a darse muerte? ¿O Creonte, que asiste impotente a las consecuencias de sus decisiones que se desencadenan sin control, a la muerte de toda su familia? Para Chiaromonte, la respuesta no admite dudas. Mientras que Creonte, sometido a la lógica «realista» de la razón de Estado, ha aceptado convertirse en un instrumento de ésta, «reificándose» y condenándose así a una soledad que es el atributo de su no-humanidad, Antígona, por el contrario, ha conservado su dignidad de ser humano. El suyo, sin embargo, no es un mero gesto moral cuyos efectos se extingan en el ámbito del afecto familiar. Más que la lógica que empuja a Creonte a dar a Tebas leyes inhumanas para poner fin a la guerra civil, infringiendo según Sófocles las nomoi agrofoi, las leyes no escritas de las divinidades ctonie, es la transgresión de Antígona la que garantiza la continuidad de la comunidad en el tiempo, la que permite, en definitiva, salvar la ciudad de las guerras intestinas. Su rechazo a obedecer preserva en realidad la posibilidad de que la polis se dote de un orden justo. Más allá de cumplir con el destino de los labdácidas y redimir la culpa de Edipo, Antígona revela la razón de ser de la política, la dimensión horizontal de la vida compartida, permitiendo que se regenere. Así, una pulsión ética sincera inspira un gesto de rebelión que, pese a su apariencia impolítica al estar fundado en los lazos familiares y en un principio individualista, está prefigurando un orden político inspirado en una noción de justicia corregida por la phìlia, es decir, capaz de dar cuenta de la pluralidad que atraviesa el mundo de los seres humanos.

A lo largo de su biografía, Nicola Chiaromonte distinguió los rasgos de Antígona en los rostros y en las obras de las personas que lo rodearon, que él amara y atisbara. Los atisbó en Andrea Caffi, Albert Camus e Ignazio Silone, y de manera indirecta en Simone Weil o Boris Pasternak. También en Melanie von Nagel, y en tantos otros compañeros de viaje de una vida que constituye asimismo un extraordinario y humanísimo —y, por tanto, jamás lineal― periplo de resistencia frente a la Historia y a la Política tal y como fueron concebidas en el siglo XX. Una vida, la suya, que dedicó a tratar de comprender qué era lo que había transformado en los últimos cien años la política entendida como una pregunta sobre la justicia —en el sentido mismo de vivir en sociedad como una condición sine qua non de la propia humanidad— en una alucinación colectiva, responsable de una serie ininterrumpida de catástrofes —también y en especial de índole intelectual—, alucinación que no se vio remediada ni reparada por el extraordinario progreso económico y tecnológico del que fuera testigo el propio Chiaromonte.

En este recorrido humano e intelectual, el exilio fue uno de sus rasgos distintivos: estuvo lejos de Italia desde 1934 a 1947. Chiaromonte lo vivió como una ocasión excepcional para formarse en el sentido cosmopolítico, convencido como estaba de que el nacionalismo constituía la mistificación ideológica más inflexible a la que podía recurrir una política preocupada únicamente por la «razón de Estado». Y, con todo, en su caso el exilio debe interpretarse sobre todo como condición psicológica que permeó su personalidad: la sensación de no pertenecer nunca completamente al lugar donde se encontraba no lo abandonaría ni siquiera tras su regreso definitivo a Italia en 1953. No sólo porque el exiliado —y aquí tal vez se halle el rasgo que lo distingue del prófugo, por retomar una distinción habitual en este ámbito de estudios— es aquel incapaz de regresar de la experiencia del exilio: su mirada posee a partir de entonces el doloroso don (que él apreciaba) de la lucidez y la agudeza con las que ahora puede observar la realidad. Para continuar con la analogía con el personaje de Antígona, cuyo aislamiento de la comunidad era en realidad, paradójicamente, la condición para no separarse de ella, en Chiaromonte la condición de expatriado parece entrelazarse con algo mucho más profundo, con el desasosiego que nace del deseo de arrojar luz sobre una realidad —el — siempre oscura, huidiza, lacerada por la ambigüedad que, sin embargo, remite necesariamente a una verdad que por nuestra condición humana no podemos alcanzar sino de forma fragmentaria.

Sólo teniendo en cuenta todo esto es posible comprender en qué sentido Chiaromonte fue un «extranjero en su patria», y superar el lugar común —real, desde luego, pero que alberga en el fondo una recriminación muy superficial— que quiere hacer de su voz la del intelectual incómodo, ignorado en vida y olvidado después de su muerte, cuando no amordazado o reducido al ostracismo por la cultura de la Italia de su tiempo. No se trata, en definitiva, de «ajustar cuentas» con Chiaromonte, de darle la razón frente a una situación histórica (o frente a sus presuntos enemigos) que le habría impedido desarrollar libremente su personalidad intelectual para convertirse así en un «maestro reconocido» al que seguir escuchando incluso hoy día, tal vez en función de la elaboración de nuevas identidades políticas. Fue el propio Chiaromonte el que, mientras vivió, rehuyó celosamente ese papel, eligiendo como interlocutor no la sociedad en su conjunto (y mucho menos la «política»), sino los individuos y esa comunidad «imaginaria», pero no por ello menos real, conformada por sus amigos y sus lectores. Y tomó ese camino no sólo en virtud de una inclinación natural de su carácter, sino también en base a unas convicciones políticas muy claras, e incluso en un sentido «metodológico», hasta llegar incluso a teorizar el derecho universal de «vivir oculto» («A día de hoy», Tempo presente, diciembre de 1967). En este sentido, de entre las numerosas descripciones que hicieran de él, tal vez la que mejor se ajuste sea la expresada por Maurice Nadeau en ocasión de su muerte. Para este eminente historiador del Surrealismo, en realidad «en una época en la que el anonimato era una de las artes más difíciles, él tal vez fuera unos de los últimos maestros secretos de toda una generación de intelectuales europeos y norteamericanos», como por otra parte se constata por la relativa notoriedad de la que goza su figura y su obra más allá de las fronteras de Italia, sobre todo en el ámbito anglosajón y en Europa del Este.

Este trabajo biográfico, que busca reconstruir la reflexión ético-política de Chiaromonte, sigue el ejemplo del precioso volumen de Gino Bianco Nicola Chiaromonte y el tiempo de la mala fe, y se propone por tanto volver a llamar la atención de los estudiosos, no sólo necesariamente historiadores, sobre la personalidad intelectual de Chiaromonte, con la convicción de que su relevancia en la historia intelectual del siglo XX italiano (y no sólo). Es, en definitiva, una invitación a redescubrir el pensamiento que, por asistemático que resulte, es más, tal vez en virtud de esta característica, nos sigue ofreciendo una herramienta extremadamente útil para comprender nuestro presente.

* Introducción del libro de Cesare Panizza Nicola Chiaromonte. Una biografia. Donzelli, 2017. [Traducción de Salvador Cobo]